编者按:

在本研究中,QSense 耗散型石英晶体微天平(QCM-D)技术为研究提供了高精度的实时监测和分析手段。以下是QSense QCM-D技术在本研究中的具体作用和意义:

一、实时监测电解质与电极界面的相互作用

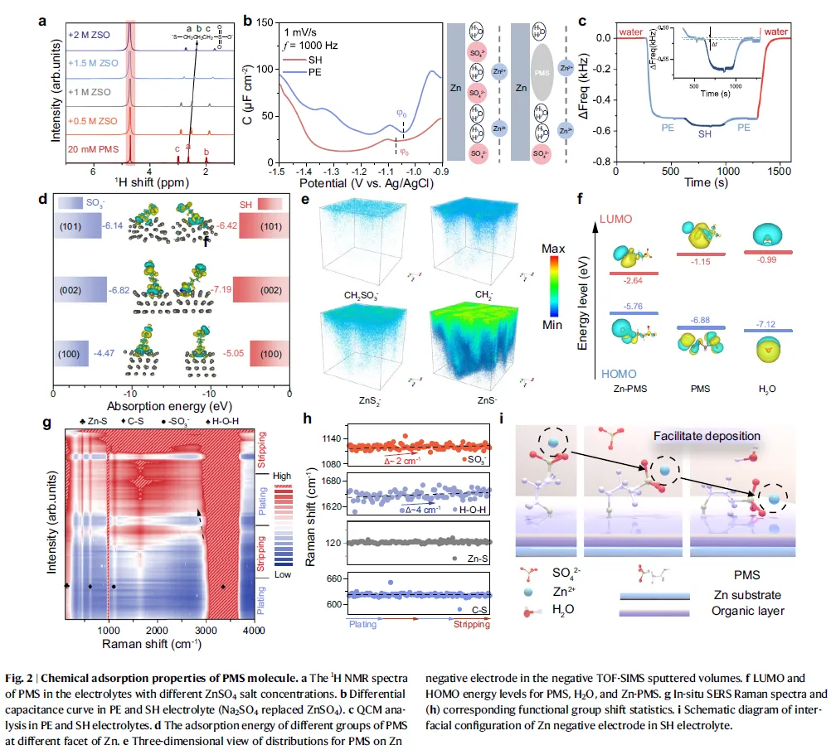

QSense QCM-D技术能够实时监测电解质与电极界面的质量变化和粘弹性变化。通过精确测量石英晶体的共振频率(Δf)和耗散(ΔD)变化,研究人员可以深入了解电解质添加剂在电极表面的吸附和解吸行为。例如,在研究中,QCM-D用于监测PMS(HSC3H6SO3Na)电解质添加剂在Zn负极表面的吸附过程,揭示了PMS分子在Zn表面的定向吸附和分解行为。

二、揭示电解质添加剂的吸附机制

QCM-D技术提供了关于电解质添加剂在电极表面吸附机制的详细信息。通过分析频率和耗散的变化,研究人员发现PMS分子在Zn负极表面的吸附是一个化学吸附过程,且主要通过去质子化的–SH基团与Zn表面形成化学键。这种吸附行为不仅提高了Zn负极的稳定性和均匀性,还显著降低了Zn沉积的成核势垒。

三、优化电解质配方

QCM-D技术帮助研究人员优化了电解质配方。通过对比不同浓度PMS添加剂的QCM-D数据,研究人员发现20 mM PMS溶液在Zn负极表面的吸附效果最佳,能够显著提高Zn沉积的均匀性和循环稳定性。这一发现为开发高性能电解质提供了重要的实验依据。

四、验证界面修饰的效果

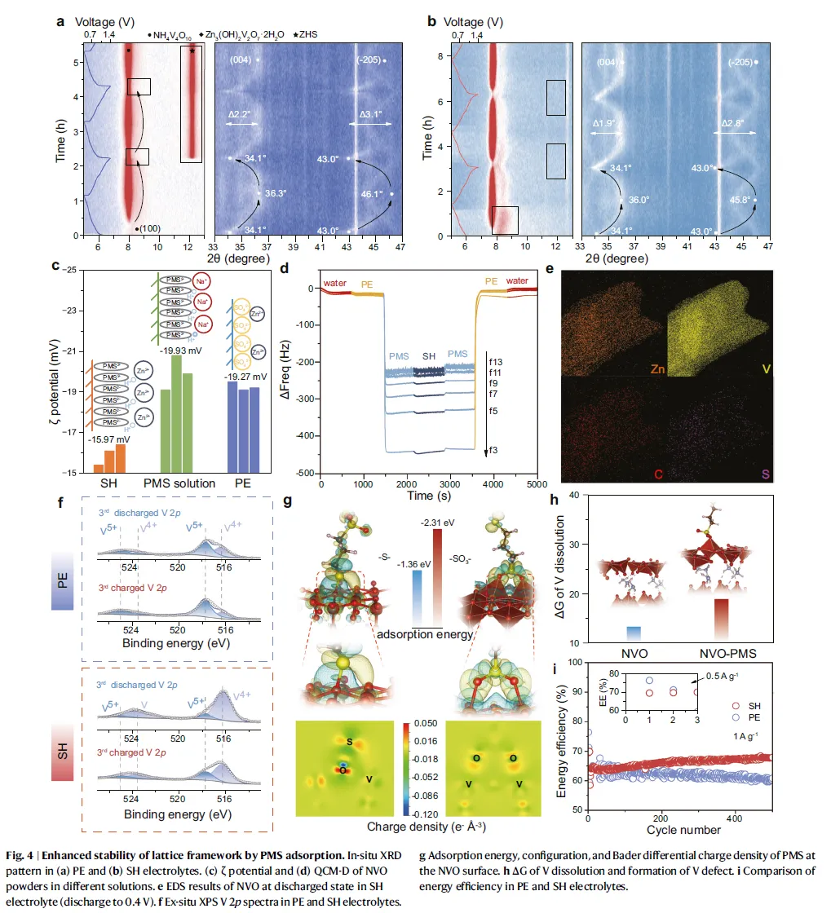

QCM-D技术用于验证界面修饰的效果。在研究中,PMS分子不仅在Zn负极表面形成梯度界面,还在正极表面形成稳定的吸附层,抑制了正极材料的溶解。通过QCM-D监测正极材料在不同电解质中的吸附行为,研究人员确认了PMS分子在正极表面的吸附效果,从而验证了界面修饰策略的有效性。

五、提供高精度的定量分析

QCM-D技术提供了高精度的定量分析,能够精确测量吸附层的质量变化。在研究中,QCM-D数据显示PMS分子在Zn负极表面的吸附量显著增加,表明PMS分子能够有效覆盖Zn表面,形成稳定的吸附层。这种高精度的定量分析为理解电解质添加剂的作用机制提供了重要支持。

六、支持电化学性能的优化

QCM-D技术支持了电化学性能的优化。通过监测Zn负极在不同电解质中的沉积行为,研究人员发现PMS添加剂能够显著提高Zn沉积的均匀性和循环稳定性。这一发现为开发高性能Zn金属电池提供了重要的技术支持。

七、QCM-D技术在本研究中的意义

- 提高研究效率:QCM-D技术的实时监测功能大大提高了研究效率,使研究人员能够快速评估不同电解质配方的效果。

- 深入理解机制:QCM-D技术提供了详细的分子层面信息,帮助研究人员深入理解电解质添加剂在电极表面的吸附和解吸机制。

- 优化电池性能:通过QCM-D技术优化的电解质配方显著提高了Zn金属电池的循环稳定性和电化学性能,为实际应用奠定了基础。

- 推动技术发展:QCM-D技术在本研究中的成功应用展示了其在电化学领域的强大潜力,为未来相关研究提供了新的思路和方法。

总之,QSense QCM-D技术在本研究中发挥了不可替代的作用,为开发高性能Zn金属电池提供了重要的技术支持和理论依据。

以下文章转载自能源&化学

【研究背景】

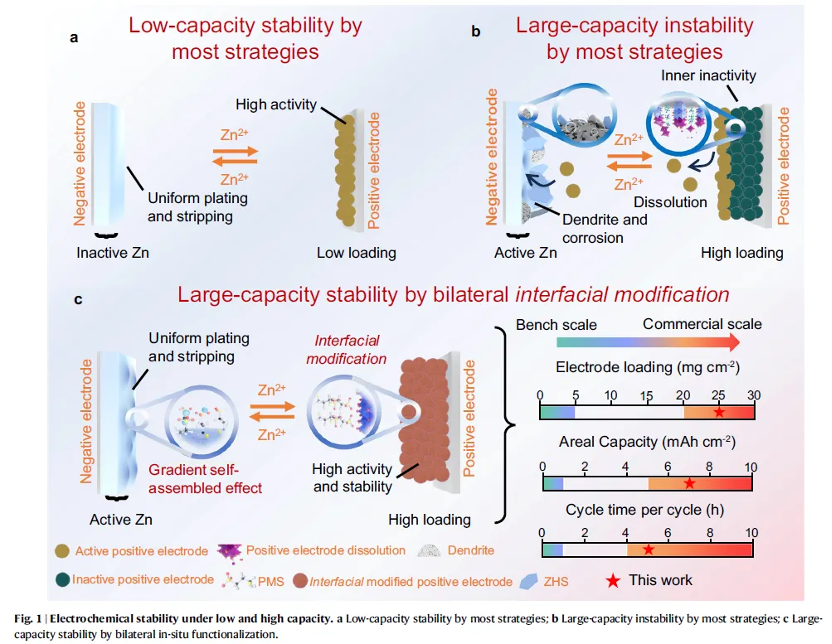

水系锌金属电池(ZMBs)因成本低、安全性高和资源丰富,被视为大规模储能技术的理想候选。然而,其实际应用仍面临两大核心挑战:锌负极在高负载下易形成枝晶和腐蚀,而正极材料(如钒基化合物)在循环中易溶解,导致容量快速衰减。现有研究多基于低负载(<5 mAh cm⁻²)和小容量(<1 Ah)的纽扣电池,难以满足工业级储能需求。此外,传统的电解质优化或表面涂层策略在放大至安时(Ah)级软包电池时往往失效,因复杂工况下的电解液成分波动和正极溶解问题会被显著放大。

为解决上述难题,中南大学团队提出了一种创新的双原位功能化策略,通过电解质添加剂(PMS)同步调控锌负极和正极界面,首次实现了高负载(20 mg cm⁻²)和大容量(7 mAh cm⁻²)的Ah级锌金属电池稳定循环。该研究不仅攻克了锌负极均匀沉积难题,还显著抑制了正极溶解,为水系锌电池的产业化迈出关键一步。

第一作者:Yexin Song

通讯作者:方国赵、刘哲轩

第一单位:中南大学

【研究亮点】

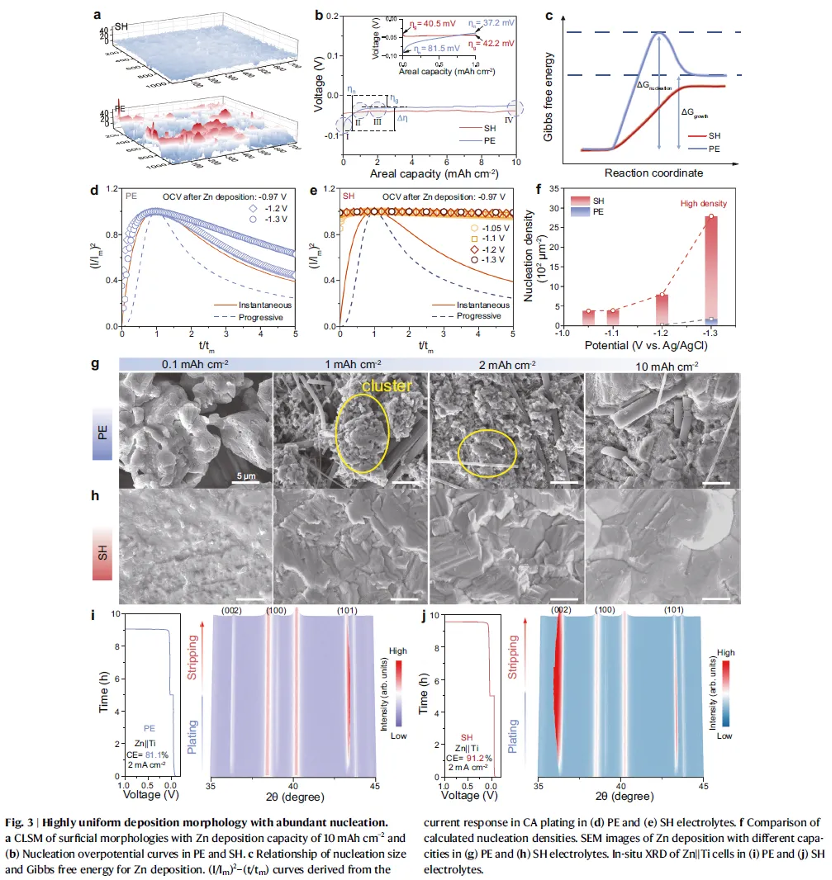

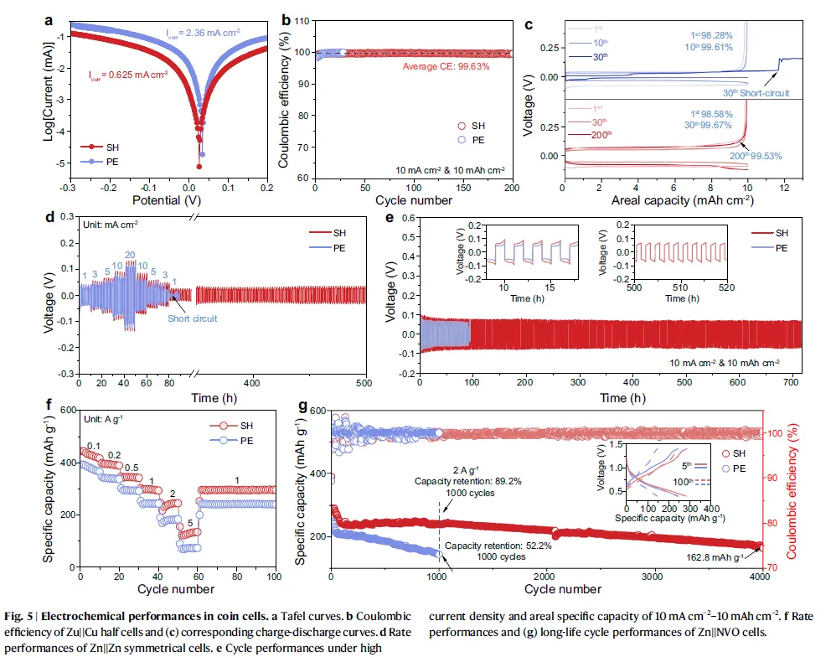

- 梯度界面设计:锌负极实现无枝晶沉积

通过PMS添加剂的定向吸附与分解,锌负极表面形成梯度分子层(外层为-SO₃⁻,内层为Zn-S键)。该结构可均匀引导Zn²⁺沉积,降低成核势垒(成核过电位仅40.5 mV)。实验显示,锌负极在10 mAh cm⁻²高面容量下仍保持致密平整,对称电池在10 mA cm⁻²电流下稳定循环超700小时,远超传统电解质(94小时即短路)。

- 正极界面改性:抑制钒溶解,提升稳定性

PMS分子吸附于钒基正极(NH₄V₄O₁₀)表面,形成稳定的[VO₄]八面体配位结构,将钒溶解的吉布斯自由能从13.13 eV提升至18.66 eV。原位XRD显示,改性后正极在循环中无副产物生成,且能量效率从81.1%提升至99.6%,支撑高负载正极(20 mg cm⁻²)的长期稳定运行。

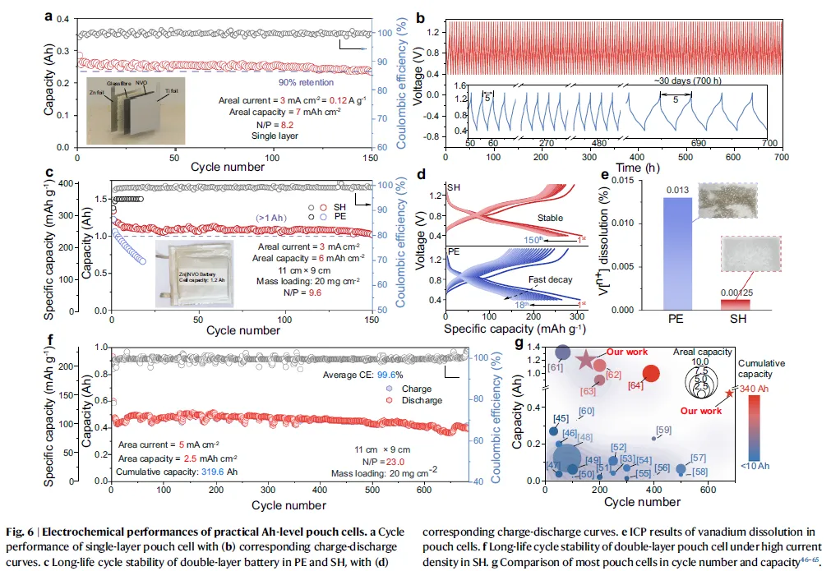

- 超长循环寿命:Ah级软包电池性能突破

基于该策略的1.2 Ah软包电池在3 mA cm⁻²电流下循环680次后仍保持84%容量,累积容量达319.6 Ah。单层电池(25 mg cm⁻²负载)循环150次后容量损失仅0.067%/次,远超同类研究(通常<300 mAh,循环<500次)。

- 低成本电解质:工业化应用潜力显著

采用廉价的硫酸盐基电解质和低浓度添加剂(20 mM PMS),成本较传统有机体系大幅降低。实验证实,改性电解液在极端条件(25 mA cm⁻²、25 mAh cm⁻²)下仍能稳定运行160小时,为规模化生产提供经济可行的解决方案。

【图文鉴赏】

【结论与展望】

本研究通过双原位功能化策略,成功解决了水系锌电池在高负载和大容量下的关键瓶颈。锌负极的梯度界面设计实现了均匀沉积,正极界面改性显著抑制了溶解副反应,最终在Ah级软包电池中展现出卓越的循环稳定性(680次,84%容量保持率)。这一成果不仅为水系锌电池的工业化应用提供了技术路线,还为其他金属电池体系(如钠、钾电池)的界面工程研究提供了新思路。

未来研究可从以下方向展开:

- 提升能量密度:开发更高比容量的正极材料(如有机化合物或多电子反应体系);

- 低温适应性:优化电解质配方以拓宽工作温度范围(如-20~60℃);

- 规模化工艺:探索连续化电极制备与封装技术,降低制造成本;

- 智能监测:集成原位传感技术实时监控电池健康状态,延长寿命。

随着全球对绿色储能需求的激增,这项研究为水系锌电池的商业化注入强心剂,未来或将在电网储能、电动汽车等领域大放异彩!

参考文献:

Song, Y. et al. Bilateral in-situ functionalization towards Ah-scale aqueous zinc metal batteries. Nat. Commun. 16, 3142 (2025).

https://doi.org/10.1038/s41467-025-58153-2